Initialminiatur. Ganzfigürlicher Prediger im Profil von rechts mit erhobenen Zeigefingern in hellgrünem Mönchsgewand auf blauem Grund. Gouachemalerei auf Pergament. Blattgröße: ca. 26,5 x 10,5 cm. Darstellung: ca. 14 x 5 cm. Wohl Bologna, Anfang 16. Jahrhundert.

Wohl als Initiale "I" gestaltete Miniatur mit figürlicher Darstellung eines Mönchs in hellgrünem Habit, die Hände im Predigergestus. Das Pergamtfragment aus einer vierlinigen Neumenhandschrift des frühen 15. Jahrhunderts zudem mit zwei Lombarden in Rot und Blau. – Der Blaugrund mit etwas Abrieb.

Schedel, Hartmann

Die Erschaffung des Adam. Kolorierter großer Holzschnitt aus dem "Liber chronicarum".

Los 1006

Zuschlag

200€ (US$ 227)

Die Schöpfung des ersten Menschen

aus der ersten Weltchronik

Schedel, Hartmann. Die Erschaffung des Adam. Kolorierter großer Holzschnitt aus dem "Liber chronicarum". Darstellungsgröße ca. 23 x 22 cm. Mit Passepartout unter Glas in vergoldeter Holzprofilleiste gerahmt. Nürnberg, Anton Koberger, 1493-1494.

Die Schöpfung Adams im Paradies aus einem Klumpen Erde durch Gottvater - eines der bedeutendsten Holschschnitt-Illustrationen aus dem "Liber Chronicarum", der Weltchronik des Nürnberger Gelehrten Hartmann Schedel (1440-1514), für die die Maler und Graphiker Michael Wolgemut und sein Stiefsohn Wilhelm Pleydenwurff verantwortlich waren. Die wichtigste Szene der Genesis, der Schöpfungsgeschichte ist hier in ein Todo einbeschrieben, das wiederum von einem Quadrat umfangen wird - Symbole für die Perfektion Gottes und des Menschen. – Leicht wellig, in üblich virtuosem, prachtvollem Altkolorit und überzeugenden Farben von Grün, Rot, Braun und Gelb sowie Blau für die Hintergrundlandschaft.

Wagenrennen. Niederländische Miniatur in Deckfarben mit Goldhöhung und goldener Rahmenlinie auf Pergament. 17,6 x 12,2 cm. Mit Passepartout unter Glas in mehrfach profilierter, ornamental geschnitzter Holzleiste gerahmt. 42 x 37 cm. Niederlanden um 1500.

Vielfigurige Miniatur auf Pergament. Dargestellt ist ein antikes Amphitheater, in dem ein Wagenrennen mit einem Vierspänner-Sulki stattfindet. In der Mitte der Arena steht ein großer brauner Obelisk, rechts eine Marmorstele und links ein brennender Altar. Auf den neun Stufen des Halbrunds ist das Auditorium in mehr als 80 Personen dargestellt, die die römische Gesellschaft und ihre Sitten spiegeln soll: Einige Pärchen streiten sich, andere flirten, wiederum andere wohnen dem Schauspiel bei, ein junger Mann hilft einer gestürzten Frau auf - die Szene ist voller Bewegung und Variation. Besonders schön sind die größeren Figuren im Vordergrund des Runds, die man über der mit Statuen in Nischen und einem Mäanderfries gezierte Theatermauer sieht: hier wird diskutiert, lamentiert, die Hände gerungen, aber vor allem die kostbaren Kleidungsstücke zur Schau gestellt - ein Jahrmarkt der Eitelkeiten 'alla antica', der doch ganz den Sitten und Vorstellungen der Niederlande im 16. Jahrhundert entspricht. – Minimal gewellt, unwesentliche Abreibungen des Pinselgoldes im Rahmen, sonst aber kaum Farbverluste, insgesamt in sehr schöner Gesamterhaltung. Prächtig und stilvoll gerahmt, nicht ausgerahmt, Versand nur ohne Rahmen.

Gottvater auf dem Wolkenthron. Kolorierter Buchholzschnitt auf Pergament. Einzelblatt aus einem Missale auf Pergament, verso mit gedrucktem Text in Rot und Schwarz. Blattgröße ca. 27,6 x 18,8 cm. Mit Passepartout unter Glas in vergoldeter Holzprofilleiste gerahmt 39,5 x 30 cm. Frankreich (Lyon?) drittes Viertel des 16. Jahrhunderts.

Gottvater auf dem Wolkenthron mit Dreikronen-Tiara und Weltkugel mit Kreuz, in mächtigen roten Mantel mit weißem Toga-Untergewand mit blauen Goldbesatzbordüren. Die Wolken werden von sieben Putten als Cherubim mit farbigen Flügelchen umspielt. In den Ecken der aufwendigen Beschlagwerkkartusche sind die vier Evangelistensymbole dargestellt: Johannes als Adler, Matthäus als geflügelter Mensch, Markus als Löwe und Lukas als Stier. Unten in einer Kartusche als Wappen ein griechisches Kreuz. Der ganz dem Manierismus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts verhaftete prachtvolle Rollwerkrahmen ist mit Engelsköpfen und mit Obstbouquets geziert. Streng schaut Gottvater leicht nach links , die Rechte zum Segensgestus erhoben, in der Linken hält er die blaue Kugel des Erdkreises mit dem Kreuz. Sehr nuanciert koloriert und goldgehöht.

Verso der liturgische Text Ad primam missam:

"Communicantes et noctem sacratissimam celebrantes, cura beatae mariae intemerata virginitas ...". – Die Farben teils etwas verblasst und gegilbt, mit einigen Obeflächenbereibungen und mehreren Braunflecken im Pergament, gedunkelt, Gebrauchsspuren, interessantes, großformatiges Blatt. Nicht ausgerahmt, Versand nur ohne Rahmen.

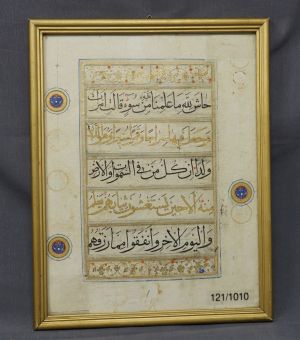

Koran-Handschriften Fragment

Einzelblatt einer Koranhandschrift in schwarzer und roter Kalligraphie Mamlukisch, Damaskus

Los 1010

Zuschlag

150€ (US$ 170)

Koran - Al Qur’an. Koran-Handschrift. Einzelblatt einer Koranhandschrift in goldener und schwarzer Kalligraphie in Tinte und Pinselgold mit 3 Dschuz'-Markierungen in farbiger Ornamentik in Weiß, Rot und Gold auf Blau sowie in Goldtondoringen, Vokalisierungszeichen in Schwarz und Rot, Kastenreglierung in Blau und schwarz gefasstem Goldrand sowie oben und unten jeweils einer breiten Federwerkbordüre mit Blumen in Rot, Grün, Blau und Gold. Ca. 24 x 18 cm. Wohl Mamlukisch, Damaskus (?) spätes 15. Jahrhundert.

Sehr dekoratives Blatt mit großer kalligraphischer Schrift aus den Suren, zwei breite Zeilen in Gold mit feiner schwarzer Federwerk-Konturierung, drei in schwarzer Kalligraphie, umgeben von einem prächtigen Zierrahmen mit hübschen Blumenbordüren, die erinnern an die hohe Kunst der spätmittelalterlichen Handschriftenbordüren (etwa in Frankreich des 15. Jahrhunderts).

Besonders hübsch sind drei großen Dschuz'-Markierungen zur Einteilung des Korans in die üblichen dreißig Teile, um etwa im Monat Ramadan jeweils eine Chatma lesen oder vortragen zu können. So wurden die Dschuz'- oder Hibz-Marken an die Ränder gesetzt, hier als Rundmedaillons mit Indigo-Grund, auf dem zarte, aufstrebende ornamententale Blüten in Gold, Weiß und Rot gemalt sind. Während in dieser Art von Koranhandschriften die kleineren Kalligraphiezeilen oft im Nasta'liq-Duktus geschrieben wurden, sind die großen Koransuren dem Muhaqqaq-Duktus zuzuordnen, erkennbar an den von rechts nach links sehr flach auslaufenden Buchstabenschwänzen. – Wie häufig mit älteren Randansetzungen, hier oben rechts und links unten, dort auch die Bordüre ergänzt, leicht fleckig, geringer Durchschlag der vier Dschuz'-Marken von verso, wohl fest montiert, nicht ausgerahmt, Versand nur ohne Rahmen. Insgesamt sehr dekoratives Blatt und schönes Beispiel einer frühen islamischen Handschrift.

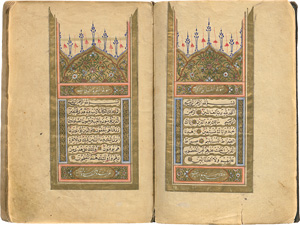

Koranhandschrift

Arabische Handschrift auf Papier. Istanbul um 1800

Los 1011

Zuschlag

1.000€ (US$ 1,136)

Koran - Al Qur’an. Arabische Handschrift auf Papier. Ca. 320 Bl. Schriftraum 12 x 6,4 cm. Format 19 x 12,6 cm. Mit doppelblattgroßer Zierseite ’Unwan in Gold und Farben, Surenanfänge in Weiß auf Goldgrund-Balken, Kapitelanfängen mit Rosettenweisern in Gold und Farben sowie Goldpunkten für die Versanfänge und roten Vokalisierungen. Jede Seite gerahmt mit goldgefülltem dreifachen Lineament in Rot und Blau als Kastenlinie. Leder-Klappeneinband d. Z. (stärker bescahbt und bestoßen, berieben und mit leinen Fehlstellen, Klappe fehlt, Rücken brüchig) mit Deckelarabesken. Istanbul um 1800.

Osmanischer Taschenkoran im Naskhi-Duktus, wohl aus der größten Produktionsstätte der Koranhandschriften des 19. Jahrhunderts, aus Istanbul. Dafür spricht nicht zuletzt die hübsche Illumination der Handschrift und das leicht gelatinierte Papier. Die Doppelzierseite am Anfang der Al-Fatiha, der Eröffnungssure, ist in Goldornament und Farben ausgeziert. Die Ornamentik folgt dem typischen "Tezhib", den osmanisch-türkischen Zierformen für die Buchmalerei. – Vollständig und im Block gut erhalten, nur gelegentlich etwas fingerfleckig, wenige Tintenwischer, kaum Papierläsuren, die letzte Seite mit einem Vermerk im Dreieck: "Die Abschrift dieser Worte des Urewigen wurde vollendet im Ehrwürdigen Mekka am dritten Freitag des heiligen Montas Muharram, Jahr 756" (was dem Jahre 1355 entspräche, möglicherweise datiert die Quelle für die Abschrift aus diesem Jahr).

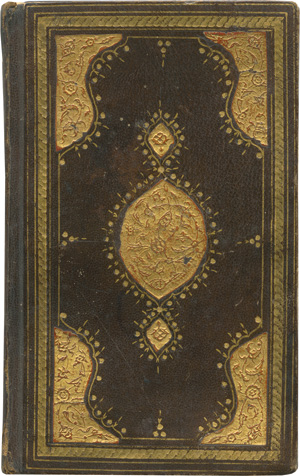

Rumi

Masnavi-ye-Ma'navi. Farsi-Handschrift auf gelatiniertem Büttenpapier.

Los 1011a

Zuschlag

300€ (US$ 341)

Rumi. Masnavi-ye-Ma'navi. Farsi-Handschrift auf gelatiniertem Büttenpapier. 19 Zeilen. 52 Bl. 18,5 x 15 cm. Geglättetes Kalbsleder d. Z. (Gelenke an den Kapitalen etwas schwach, sonst kaum berieben und nur minimal bestoßen) mit reicher Deckelvergoldung mit Bordüren, Mittelarabesken und Eckstücken. Bagdad oder Isfahan Anfang 19. Jahrhundert.

"Gepriesen sei Gott, der Herr der Welten, und Friede und Segen seien auf den Nachrichten des Kalifen Muhammad und seiner Gefährten für immer nach dem Buch Maulana Faraqi, möge Gott ihn segnen und ihm das Paradies gewähren, den Wohnsitz seiner Lieben" beginnt das große Buch der Poeme, das "Masnavi" bzw. "Masnavi-ye-Ma'navi" bzw. "Mathnawi", ein Versbuch des persischen Dichters "Jalal al-Din Muhammad Balkhi", der als "Rumi" bekannt wurde. Es handelt sich hier wohl um das "Masnavi", das einflussreichste Werk des persischen Sufismus, das insgesamt sechs Bücher umfasste mit ca. 25.000 Versen in

mehr als 50.000 Zeilen, von denen hier wohl ein Teil vorliegt. Besonders saubere Farsi-Handschrift auf leicht gelatiniertem Papier, die in den Anfang des 19. Jahrhunderts zu datieren ist. – Nur wenige kleine Fingerfleckchen, kaum Gebrauchsspuren. Nur der Schnitt leicht tintenfleckig.

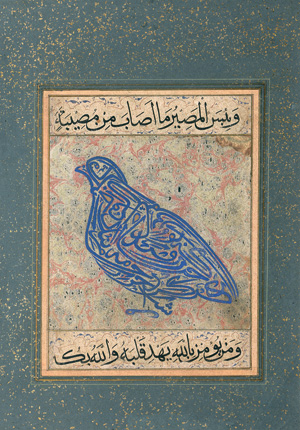

Tayir alqadar

Schicksalsvogel. Kalligraphische Darstellung einer Taube

Los 1012

Zuschlag

280€ (US$ 318)

Tayir alqadar. Schicksalsvogel. Kalligraphische Darstellung einer Taube mit Beischriften in arabischer Kalligraphie. Tinte, Tusche und Deckfarben auf teils marmoriertem, teils goldgesprenkeltem Papier. 24 x 18 cm. In Kartonrahmen-Passepartout montiert. 50 x 37,6 cm. Osmanisches Reich 19. Jahrhundert.

Wohl im Osmanischen Reich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandene, prachtvolle Kalligraphie, die aus einer Koransure oder einem islamischen Gebetstext entstammt und in blauer Tusche auf einen marmorierten Bildgrund gemalt wurde. Darüber liest man etwa "wayasuru almasir ma 'asab min musiba" (Jedes Unglück rührt vom Schicksal - Allein Allah prüft den Menschen und führt sein Herz zum Heil"). Das Bild mit dem Text ist montiert in ein größeres Passepartout mit grünem Grund und reicher Blattgoldsprenkelung. Bilder wie diese wurden oft in privaten Räumen aufgehängt, sie sollten Glück bringen und dienten der Dekoration. – Unwesentlich fingerfeckig, minimaler Oberflächenabrieb, sehr dekorativ.

Koran - Al Qur’an. Arabische Handschrift auf Papier. Ca. 280 Bl. Schriftraum 9,8 x 5,8 cm. Format 13 x 9 cm. Mit doppelblattgroßer Zierseite ’Unwan in farbigem Kastenrahmen mit Ornamenten, roten Punkten für die Versanfänge, wenigen Rosettenweisern in schwarzer Kalligraphie, jede Seite mit roter Linienrahmung. Klappeneinband d. Z. (beschabt und berieben, leicht bestoßen) aus braunschwarzem Leder mit blindgeprägter Arabeske und Bordüre. Wohl Istanbul um 1890.

Einfacher osmanischer Taschenkoran im Naskhi-Duktus, wohl aus der größten Produktionsstätte der Koranhandschriften des 19. Jahrhunderts, aus Istanbul auf gelatiniertem Papier. – Papierbedingt gebräunt, wenige Tintenwischer, hier und da kleine Gebrauchsspuren, wenige Aus- oder Einrisse, insgesamt ordentlich und wohl vollständig.

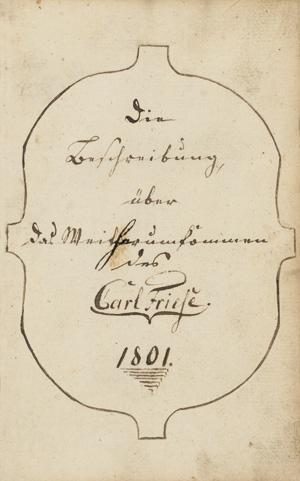

Kriegserlebnisse eines

mecklenburgischen Infanteristen

Friese, Carl. "Die Beschreibung über das Weitherumkommen". Deutsche Handschrift auf Papier. 60 Bl. Oktavo. Halbleder d. Z. (stärkere Gebrauchsspuren). (Wohl Schwaan in Mecklenburg) 1801.

In sauberer Kurrentschrift geschriebene und gut lesbare Reisechronik des Infanteriesoldaten und Abenteurers Carl Friese, der am 4. Mai 1771 in der vorpommerschen Ortschaft Jarmen an der Peene, südlich von Greiswald, als vierter Sohn des ortsansässigen Schulmeisters, Organisten und Orgelbauers Matthias Friese (1739-1786) zur Welt kam und hier seine zurückliegenden Kriegserlebnisse zwischen den Jahren 1790 und 1801 schildert ("Begebenheiten und besondere Vorfälle, wie es mir in der Fremde gegangen, meiner Familie ihr erzählt und Selbiges mir zu Papier, zum Andenken aufgesetzt"). Sein im nahelegenen Liepen als Sohn eines Schäfers geborener Vater Matthias Friese begründete die nach ihm benannte berühmte mecklenburgische Dynastie von Organisten und Orgelbauern, die von dessen zweitältesten Sohn Jacob Friedrich Friese (1765-1833), genannt Friedrich Friese I, als führende Orgelbauwerkstatt im Mecklenburg des 19. Jahrhunderts etabliert wurde. Friedrich Friese II (1792-1863) und Friedrich Friese III (1827-1896) führten das verzweigte Familienunternehmen dann fort, wobei die Glanzzeit mit über 100 Orgelbauten in die Schaffensperiode von Friedrich Friese III fällt.

Der nicht in die Annalen der mecklenburgischen Musikgeschichte eingegangene Carl Friese schien der Familientradition des Orgelbaus wenig abgewinnen zu können, stattdessen zog es ihn hinaus in die Welt. Als Soldat zunächst in Diensten des in Anklam stationierten Infanterieregiments von Schönfeld bereiste er von Dezember 1790 bis in den Winter des Jahres 1801 weite Teile des deutschen Sprachraums sowie das angrenzende Ausland, wobei die aufgelisteten Stationen ein imposantes Reisepensum durch halb Europa erkennen lassen. Alle Stationen, Märsche, Etappen, Gefechte, Truppenbewegungen, die kargen Verhältnisse in den Feldlagern (Hunger, Nässe), Berichte über Gefangene, Überfälle und Transporte, Anekdotisches (Spione im Lager), Werber, Sold, Wetter etc. sind detailreich chronologisch dokumentiert.

Über Nordostdeutschland, Polen, Böhmen, die Schweiz und das Elsass erreicht Friese am 19. August 1792 das revolutionäre Frankreich, wo er mitten in die Kämpfe des Ersten Koalitionskrieg gerät. Ab dem 4. April 1793 nahm er für 16 Wochen an der Belagerung der von französischen Truppen besetzten Festung Mainz teil, wo erst wenige Tage zuvor die kurzlebige Republik ausgerufen wurde ("18.000 Mann Franzosen waren in der Festung Mainz, die wir hierin getrieben und umringelt hatten"). Spätere unter den zahlreichen Stationen sind u. a. Türkheim, Mannheim, Speyer, Ulm, Regensburg, dann weiter nach Wien, wo er sich am 24. August 1793 für weitere sechs Jahre den Kaiserlichen Truppen verpflichtet und in das Regiment Graf Thurn wechselt, dann weiter nach Tirol, Laibach, Fiume usw. Am 29. März 1795 erreicht er schließlich mit seiner Reservedivison Italien (Turin, Genua).

Es folgt eine 28tägige Schiffspassage auf die Balearen, wo er gegen die Engländer kämpft und Zeit findet, die exotischen Zitrusfrüchte zu bewundern ("Wälder von Oranschen, Oliven, Apfelsinen, Zittronen, Mandeln und Feigen"). Weitere Stationen der Reise sind Cartagena, Tarragona und Barcelona, später Calais, Dover und schließlich Kopenhagen, bevor Friese ab November 1801 über die Fürstentümer Schleswig und Holstein und dann an der mecklenburgischen Ostseeküste entlang wieder in heimatliche Gefilde kommt. Am 4. Dezember 1801 erreicht er das Haus seines Bruders in Schwaan südlich von Rostock, der ihn schon für tot erklärt hatte: "Er kannte mich nicht mehr, weil ich 12 Jahr und 5 Monate abwesend war. Ich gab vor daß ich ein Fremder wäre, und bat ihn mir ein Nachtquartier zu geben, weil ich nicht gerne in den Wirtshäusern logieren möchte. Endlich erklährte ich mir daß ich sein Bruder wäre der aus Spanien geschrieben hätte - Es ist unmöglich, die Empfindung der Freude die ein jeder von uns mit Tränen in den Augen, in diesem Augenblick fühlte, mit Worten zu beschreiben". Die abenteuerliche Reise eines aus einer berühmten Musikerdynastie stammenden, heute vergessenen Landeskindes durch weite Teile Europas fand somit ein glückliches Ende. Interessantes Dokument der mecklenburgischen Regionalgeschichte. – Etwas fingerfleckig.

Aemilius, Georg

Evangelia, qvae consueto more dominicis et alijs Festis diebus in Ecclesia leguntur, heroico carmine

Los 1017

Zuschlag

220€ (US$ 250)

ALTE DRUCKE VOR 1600

Aemilius, Georg. Evangelia, quae consueto more dominicis et alijs Festis diebus in Ecclesia leguntur, heroico carmine. 14 x 9 cm. 176 Bl. Mit vier 6-zeiligen figürlichen Holzschnitt-Initialen und 77 Textholzschnitten. Leder des 18. Jahrhunderts (leicht fleckig und bestoßen) mit goldgeprägten RTitel, RFileten, DFileten sowie großer DVignette. Köln, Walter Fabritius, 1560.

VD16 E 4558. – Die erste Ausgabe der Evangelienkommentare des Georg Aemilius (1517-1569) bei dem Kölner Drucker Walter Fabritius. Dieser hatte den Text von seinem Kollegen Johann Gymnich übernommen, der mehrere Ausgaben bis 1555 herausgegeben hatte. Aemilius war Theologe und Reformator. Sein Vater war mit Martin Luthers Eltern befreundet. 1640 schrieb dieser einen Empfehlungsbrief für ihn, wodurch Aemilius die Leitung einer Lateinschule übernehmen konnte. – Gebräunt, stärker wasserfleckig, leichter Wurmfraß, 7 Bl. mit Hinterlegung (ohne Textverlust), unscheinbarer hs. Besitzvermerk auf Titel. Letztes Blatt auf hinteres Vorsatzpapier montiert und 2 Exlibris auf vorderes Vorsatzpapier montiert. Ordentliches Exemplar in sehr schönem Einband.

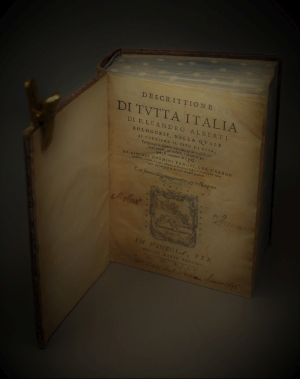

Alberti, Leandro. Descrittione di tutta Italia. Con somma diligenza corretta et ristampata. 38 Bl., 464 S. Mit Holzschnitt-Druckermarke. 20 x 15 cm. Halbleinen des späten 19. Jahrhunderts (etwas beschabt, Rückdeckel lichtrandig). Venedig, Giovanni Maria Bonelli, 1553.

Adams L 473. Graesse I, 52. – Wohl die dritte Ausgabe der berühmten Italienbeschreibung des aus Bologna stammenden Dominikaners Leandro Alberti (1479-1552). Mit detaillierten Angaben zu Städten und Dörfern, Moden und Kostümen, antiken Namen, Bädern, Bergen, Flüssen, Bergwerken etc. – Es fehlt das letzte Blatt mit der zweiten Druckermarke. Mit etwas größerem verblasstem Wasserrand, Titel mit kleinem Sammlungsstempel und alten Tinteneinträgen.

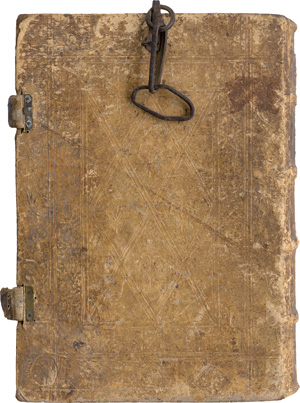

Antoninus Florentinus

Secunda pars historialis venerabilis domini Antonini

Los 1020

Zuschlag

5.000€ (US$ 5,682)

Zeitgenössisch gebunden in einen Kettenband

Antoninus Florentinus. Secunda pars historialis. Teil I (von 3). 13 (statt 14; ohne d. le. w.) nn., CCXL num., 5 (statt 6; ohne das le. w.) nn. Bl. Kapitalspatien einer 14-zeiligen und mit zahlreichen roten Lombarden. 30 x 21,5 cm. Blindgeprägtes Schweinsleder (etwas stärker beschabt, abgegriffen, fleckig und angeschmutzt, Kanten bestoßen, Rücken gebrochen) über schweren, nach innen abgefasten Holzdeckeln mit 2 ziselierten Messing-Schließbeschlägen (ohne die Schließbügel). (Basel, Nicolaus Kessler, 1502).

VD16 A 2958. Adams A 1207. Nicht im STC. – Erste Ausgabe des 16. Jahrhunderts des "Chronicon" von Antonius Florentinus, hier der zweite von insgesamt drei bei Nicolaus Kessler in Basel gedruckten Teilen. Die Ausgabe folgt weitgehend satzgleich dem Inkunabeldruck vom 10. Februar 1491 desselben Druckers (Hain 1161. GW 2074. Goff A-780), der wiederum auf Anton Kobergs große Nürnberger Erstausgabe von 1484 zurückgeht (Hain 1159. GW 2072. Goff A-778).

Der Dominikaner Antonius war Prior des Klosters von San Marco und wurde Erzbischof von Florenz. 1523 erfolgte seine Heiligsprechung. Hauptwerk seiner Feder ist das "Chronicon partibus tribus distincta ab initio mundi ad MCCCLX", das "Historiarum opus", eine Erzählung der gesamten Weltgeschichte von der Schöpfung bis ins Jahr 1360. – Es fehlen lediglich die beiden weißen Blätter b6 und nN6. Wenige Blätter (durch Herauslösen der weißen) lose. Der Vorsatz mit zeitgenössischem Vermerk und Fehlstellen, hin und wieder kleine Wurmgänge (ohne Buchstabenverlust, meist nur an Rändern), wenige Finger- bzw. Braunflecke, vereinzelte blasse Wasserränder, gering gewellt, sonst durchgehend sehr sauberes, schönes und bemerkenswert breitrandiges Exemplar dieser frühen Basler Postinkunabel in einem zeitgenössischen Ketteneinband: An einer zweiwangigen, geschmiedeten Öse, die oben in der Mitte des Rückdeckels mit einem Rundnagel befestigt ist, hängt eine vollständige dreigliedrige Eisenkette (mit jeweils einem Ring-, einem Längsoval- und einem Trapezformglied). So konnte das wertvolle Buch in einem Kloster oder auf dem Stehpult einer Kirche diebstahlsicher befestigt werden. Kettenbände mit vollständigen Ketten sind von größter Seltenheit, spiegeln sie doch - neben dem medialen Wert - auch als Objekt einen Teil des religiösen Lebens des Spätmittelalters wider.

Ariost, Ludovico. Orlando furioso, diviso in due parti, la prima contiene XXX. canti, et la seconda XVI., insieme con l'aggiunta de i cinque canti nuovi. Teil I (von 2). 806 S., 1 Bl. Mit Holzschnitt-Druckermarke auf dem Titel und 30 Textholzschnitten. 11 x 6,5 cm. Leder d. 18. Jahrhunders. Lyon, G. Rovillio, 1561.

Vgl. STC 23 und Adams A 1666 und 1667 (jeweils die erste und zweite Lyoneser Ausgabe). – Dritte Lyoneser Ausgabe. Druck im handlichen Taschenformat. – Titel mit hs. Besitzvermerk. Im Rand gering gebräunt, sonst wohlerhalten.

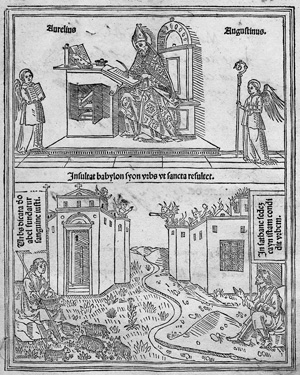

Augustinus, Aurelius. De civitate Dei. Mit Kommentar von Thomas Waleys und Nicolaus Trivet. 264 Bl. 2 Spalten. 51 bzw. 65 Zeilen. Got. Type. Schriftraum: 23,7 x 15,9 cm. Format: 30,2 x 20,7 cm. Mit großem Textholzschnitt auf dem Titel verso und Holzschnitt-Druckermarke am Schluss. Moderner Lederband (etwas berieben). Venedig, Bonetus Locatellus für Octavianus Scotus, 18.II.1489/1490.

Hain-Copinger 2065. Copinger 760. GW 2889. Goff A-1245. Proctor 5018. Pellechet 1560. BMC V, 437. BSB-Ink A-862. CIBN A-687. IBE 99. IGI 979. ISTC ia01245000. – Siebter Druck der wichtigen Schrift des Augustinus (354-430) mit den Kommentaren der beiden englischen Dominikaner Thomas Waleys (1287-1350) und Nicolaus Trivet (1258-1328).

Die Idee des Augustinus Vom Gottesstaat war als Entwurf einer umfassenden Welt- und Heilsgeschichte das ganze Mittelalter über bis zu Luther von großem Einfluss. Der schöne Holzschnitt auf der Titelrückseite ist eine Umsetzung des Holzschnittes der Baseler Ausgabe von 1489 in den italienischen Stil, die Darstellung zeigt im oberen Teil den Heiligen Augustinus, umgeben von zwei Engeln, darunter Kain und Abel als Wächter von Zion und Babylon. Essling hebt die besondere Bedeutung dieses Holzschnittes für die Buchillustration in Venedig hervor. Das Blatt E4 mit kleiner eingemalter Initiale "Q" in Sepia. – Lage N und Blatt R2 mit großen Fehlstellen, diese durch originalgetreue Kopien fachmännisch ergänzt. Blatt O1 mit tiefem geschlossenem Randeinriss sowie restaurierter Fehlstelle im unteren weißen Rand. Titel und erste Blatt braun- und fingerfleckig, Titel auch mit ergänzter Fehlstelle im unteren Bug, im oberen Bug mit geschlossener Säurespur, recto mit mehreren, teils gestrichenen Einträgen. Erste Blatt im Bug verstärkt und etwas fingerfleckig und mit - teils mit Kalkweiß überstrichenen oder restaurierten - Feuchtigkeitsrändern. Anfangs auch mit Tintenfleck im oberen Bug, Blätter L2 und L3 mit Braunfleck im Satzspiegel, Blatt A3 gebräunt, am Schluss mit etwas größerem Braunfleck im oberen und Feuchtigkeistrand im unteren Bug. Sonst nur vereinzelte Braunflecken oder Feuchtigkeitsränder. Vereinzelte Annotationen.

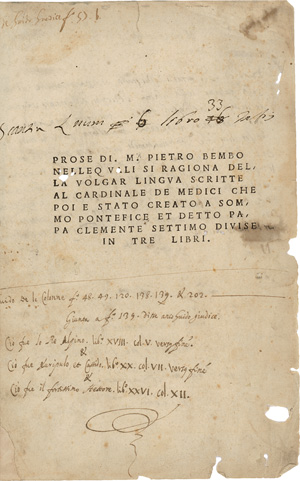

Bembo, Pietro und Tasso, Torquato

Prose di M. Pietro Bembo nelle quali si ragiona della volgar lingua scritte al cardinale de Medici

Los 1027

Zuschlag

46.000€ (US$ 52,273)

Aus der Arbeitsbibliothek des Torquato Tasso mit unzähligen autographen Annotationen, Unterstreichungen und Marginalien

Bembo, Pietro. Prose di M. Pietro Bembo nelle quali si ragiona della volgar lingua scritte al cardinale de Medici che poi è stato creato a Sommo Pontefice et detto Papa Clemente Settimo, divise in tre libri. 1 nn. (Titel), XCIIII num. Bl. 28,5 x 18,8 cm. Nur leicht flexibles Pergament um 1650 (etwas abgegriffen und fleckig, leicht bestoßen, hs. RSchild teils abgelöst) mit dunkelgrünem Schnitt. Eingelegt in Maroquin-Schuber (gering bestoßen, unwesentlich beschabt) um 1900 mit 5 Zierbünden, goldgeprägtem RTitel und Innenschuber aus leuchtend rotem Chagrinleder. (Venedig, Giovanni Tacuino, 09.1525).

STC 81. IA 116.370. Ebert 1915. Graesse I, 332. Nicht bei Adams. – Erste Ausgabe der "Prose", bedeutender Essays des italienischen humanistischen Gelehrten und Kardinals Pietro Bembo (1470-1547), der für seiner elegante Beherrschung der lateinischen Sprache, sowohl der Antike als auch der Renaissance bekannt war, so dass seine Zeitgenossen sich an seinem vorbildlichen Stil orientierten. So wurde er wegweisend für den italienischen Humanismus und die Theorie der italienischen Literatursprache. "Die Abhandlung hat die Form von Gesprächen, die 1502 im Hause von Bembos Bruder geführt wurden. Im Mittelpunkt steht das Problem der Muttersprache in ihrem Verhältnis zur italienischen Tradition und zu den Sprachen anderer Völker" (vgl. KLL 7852). – Titelblatt etwas löchrig (nur minimaler Buchstabenverlust) und mit kleinen Randeinrissen, älter hinterlegtem Bugausriss unten, die ersten vier Blätter etwas stärker gebräunt, mit vereinzelten Feuchtfleckchen (leichtes Verschwimmen weniger Marginalien), ganz wenige Wurmgänge in den breiten weißen Rändern, etwas fingerfleckig und mit Eselsohren bzw. kleinen Ohrablösungen, sonst im Block bemerkenswert sauber und frisch.

Das Exemplar stammt aus der Bibliothek des bedeutendsten italienischen Renaissance-Dichters Torquato Tasso (1544-1595), Verfasser des großen Epos über die Zeit der Kreuzzüge "La Gerusalemme liberata" (um 1574 vollendet) und enthält Hunderte von eigenhändigen Anmerkungen und Marginalien sowie Unterstreichungen in Sepiatinte, die eine intensive Lektüre der Prosa des Pietro Bembo über mehrere Jahre und Jahrzehnte bezeugen. So vermerkte Tasso schon auf dem Titelblatt einige Textstellen mit Seitenzahlen, die er sich merken wollte zusammenfassend: "Guido de le Colonne f. 48. 49. 120. 138. 138. & 202. Giunta a f[oli]o 139. disse anc[he] Guido giudice. Ciò fue lo Re Alpino. lib.o XVIII. col. V. verso fine ... Ciò fue il fortissimo Hettore. lib.o XX. col. VII vero fine."

Verso Titel finden sich zahlreiche weitere Einträge, dann folgt der Text, der von Tasso eingehend und mehrfach durchgearbeitet wurde, wobei sich gut beobachten lässt, wie sich die Handschrift des Dichters, der immer wieder an heftigen Wahnvorstellungen litt, über die Jahre bekanntermaßen immer wieder änderte. "Few men varied their handwriting at different periods of their lives more than the renowned poet of Italy, and in no other volume probably will be found that fact so remarkably illustrated as in the present. Not a page is without marginal notes in the autograph of Tasso, the text itself having evidences of its having been most carefully studied by him. These notes are occasionally written in the large, coarse and straggling hand, similar to two undoubted manuscripts in the British Museum. Many of the more early ones are more in the round Italian hand, while others, of a later period, are in a cursive style, similar to that used by the Poet in his letter writing; of which, though a little smaller, the four verses on the reverse of the last leaf from a beautiful example" (zit. Aufnahme Auktionskatalog als Fiche montiert im Vorderdeckel).

Schon der bedeutendste Tasso-Forscher, Giovanni Rosini, (1776-1855), Herausgeber der großen Werkausgabe des Dichters; "Opere di Torquato Tasso colle controversie sulla Gerusalemme", die 1821-1833 in Pisa in 33 Bänden erschienen war, hatte die Provenienz des Bandes und die Authentizität der autographen Einträge Tassos bestätigt, die durch eingehende Schriftvergleiche mit weiteren Widmungs- bzw. Annotationsexemplaren aus der Tasso-Bibliothek im British Museum bestätigt werden konnten. Auf dem vorderen fliegenden Vorsatz findet sich ein handschriftlicher Eintrag in Bleistift: "Formerly Professor Rosini's Copy ... Torquato Tasso's Book. The Notes made in this Volume by him at various periods between the year 1579 to 1586 when Confined in the Hospital of St. Anna - by the Order of Duke Alfonso II. of Ferrara ...".

So bietet das Exemplar eine nahezu unerschöpfliche Forschungsquelle für das Leben und Werk Torquato Tassos, aber auch für neue Aspekte der italienischen Literaturgeschichte im 16. Jahrhundert, für die Interpretation der Prosa-Dichtung der Hochrenaissance, konkret eines Pietro Bembo und seiner Zeitgenossen - sowie deren Rezeption durch die folgenden Generationen, der Tasso angehörte.

Gleich am Anfang des Textes auf der ersten Seite klärt Tasso die komplizierten These Pietro Bembos, der schreibt: "Se la natura, Monsignor M. Giulio, delle mondane cose producitrice, et de suoi doni sopra esse dispensatrice, si come ha la voce a gli huomini et la dispositione a palar data; cosi anchora data loro havesse neccessità di parlar d'una maniera medesima in tutti; ella senza dubbio di molta fatica scemati n'avrebbe et alleviati, che ci soprasta". Tasso kommentiert hier einwerfend und interpretierend:

"ella senza dubio di molta fatica sembri esser allenati e havrebbe che ci soprasta" (zu Deutsch vielleicht: "Wenn die Natur, Monsignore M. Giulio, die Produzentin der weltlichen Dinge und die Spenderin ihrer Gaben wäre, so wie die Stimme des Menschen die Veranlagung zu sprechen ist, so würde sie, wenn sie die Notwendigkeit sähe, zu allen in gleicher Weise zu sprechen, zweifellos viel der Mühen, die uns überkommen, verringern und lindern" - "Sie [die] Natur hat zweifellos tatsächlich viel Mühe, doch ist sie dafür gemacht, sich durchzusetzen".

Weiter unten im Text fragt Bembo postulierend: "[...] che un’ huomo da un’ altr’ huomo, o anchora da molti huomini ottien quello, che non s'otterrebbe altramente?" und Tasso setzt hier den weisen Spruch nach Petrarca hinzu: "Perciò trà tutte le cose acconcie a commovere gli humani animi, che liberi sono, è grande la forza delle humane parole" (etwa: "Denn unter allen Dingen die die freie menschliche Seele bewegt, ist die Kraft des Wortes große"). Da der Buchblock im 17. Jahrhundert etwas knapp beschnitten wurde, sind viele der Tasso-Marginalien jeweils außen leicht abgeschnitten, dennoch ist das meiste lesbar und das andere gut rekonstruierbar.

Zur Provenienz: Aus der Tasso-Bibliothek gelangte das Exemplar an den genannten Literaturwissenschaftler Giovanni Rosini, dessen Bibliothek 1858 in London versteigert wurde. Von dort ging es an den bedeutenden englischen Handlungsreisenden, Politiker und Buchsammler George Hibbert (1757-1837), dann über eine Sotheby-Auktion an den bekannten Architekten und Präsidenten des Royal Institute of British Architects William Tite (1798-1873), dann ist das Exemplar bei der Schriftstellerin Margaret Warrender nachweisbar, die es ihrer Freundin Jane Singleton ("Violet Jane") laut einem im Vorderdeckel einmontierten hs. Widmungszettel dedizierte "Christmas 1890". Beiliegt ein Zettel mit hs. Hinweisen zur Provenienz des Exemplars, das sich in den letzten Jahren in norddeutschem Privatbesitz befand:

"Questo volume fu identificato dal Rosini il noto autore delle Opera di Tasso in 33 volumi la cui biblioteca fu venduta al l'asta a Londra nel 1858 e di cui c'è il prezzo stampato del catalogo nell'interno della legatura. Venduto al celebre collezionista di autografi George Hibbert, il quale vendette pure all'asta la sua biblioteca presso Sotheby a Londra e fu comprato da William Tite - Questo pare che lo diede poi a Mrs Singleton conosciuta sotto il nome di 'Violet Jane' e di cui c'è la dedica a Margret Warrender nel 1890 - Poi a apparamente al libraio Meehan di Barth di cui c'è l'exlibris alla fine del volume, il quale libraio lo vendette al Marchese de Detterlich Aliprandi di Penne (Abruzzo)."

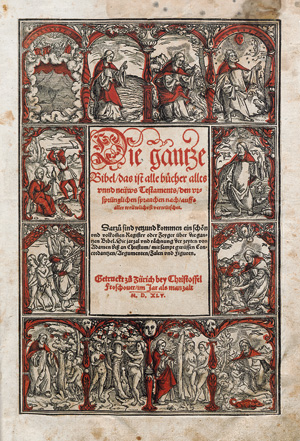

Die gantze Bibel,

das ist alle bücher allts unnd neüws Testaments

Los 1028

Zuschlag

8.000€ (US$ 9,091)

Die Froschauer-Bibel

Biblia germanica. - Die gantze Bibel, das ist alle bücher allts unnd neüws Testaments, den ursprünglichen spraachen nach, auffs aller treüwlichest verteütschet. Darzuo sind yetzund kommen ein schön und volkommen Register oder Zeyger über die gantzen Bibel, die Jarzal und Rächnung der Zeyten von Adamen biss an Christum. 2 Teile in 1 Band. 28 nn Bl., CCCXXXIIII Bl.; CCCXV Bl. Titel in Rot und Schwarz. Mit 2 kolorierten szenischen Holzschnitt-Titelbordüren und 319 Textholzschnitten. 35 x 23 cm. Blindgeprägter Kalbslederband d. Z. über schweren Holzdeckeln (berieben und beschabt, Gelenke angeplatzt, Deckel etwas gelockert, Kapitale eingerissen, Vorderdeckelbezug mit kleinerer Fehlstelle, wurmstichig) mit 10 (etwas späteren) Messingbeschlägen mit Buckel und 1 (etwas lädierten; statt 2) Messingschließen. Zürich, Christoph Froschauer, 1545.

VD16 B 2720. Vischer C 341. Rudolphi 313. Leemann-van Elck, Buchschmuck, 66 und ders., Bibelsammlung Nr. 13. – Vierte, um zahlreiche Abbildungen erweiterte Ausgabe der großen illustrierten Zürcherbibel. Gegenüber der Ausgabe von 1542 sind 57 Holzschnitte zum Neuen Testament (von Heinrich Vogtherr d. Ä.) hinzugekommen. "Die Froschauer-Bibel von 1545 verdient besondere Beachtung, da sie im Neuen Testament eine Bereicherung durch neue Abbildungen erfahren hat. Sie stellt damit die am reichsten und schönsten illustrierte Zürcherbibel dar und ist ein an erster Stelle stehendes Prachtwerk des damaligen protestantischen Bibeldruckes". Die Foliobibel von 1545 ist "nach Inhalt und Ausstattung für Jahrhunderte vorbildlich geblieben" (Leemann-van Elck).

Die Illustrationen für die Holzschnitte gehen meist auf Entwürfe von Hans Holbein zurück; einige werden auch Hans Asper zugeschrieben. Die beiden Titelbordüren gehen auf Hans Leu d. J. u. Hans Holbein d. J. zurück. – Beide Titelblätter etwas stärker fingerfleckig und mit hinterlegten Randläsuren, der Haupttitel auch mit angestückter Ecke. Etwas finger- und braun- bzw. stockfleckig. Erste Lagen mit vereinzelten verblassten Sporflecken. Mit zahlreichen restaurierten bzw. geschlossenen oder hinterlegten Randläsuren und zumeist kleineren Einrissen, die ersten ca. 50 Blatt etwas stärker betroffen, vor allem im unteren Rand, dort teils auch mit Transparentstreifen verstärkt, die späteren Lagen nur vereinzelt betroffen. Blatt niii, tiii und Xxv mit angestückter Ecke, Blatt CCvii mit Eckabriss (Textverlust), das Schlussblatt mit dem Impressum ebenfalls mit größerem angestücktem Eckabriss (kein Textverlust). Die Messing-Eckbeschläge mit der Signatur der Medailleurs "Caspar Tranwald von Zürich", datiert 1645.

Boccaccio, Giovanni. Ameto. Comedia delle ninfe Fiorentine. Con la dichiaratione de' luoghi difficili di Francesco Sansovino con nuove apostille. 8 Bl., 100 S. Mit Holzschnitt-Druckermarke. 15 x 9,5 cm. Halbleder des 18. Jahrhunderts (gering berieben, Rücken mit unbedeutenden Wurmlöchern) mit RVergoldung und goldgeprägtem RSchild. Venedig, Gabriele Giolito de Ferrari, 1558.

Nicht bei Graesse I, 447. – Venetianische Taschenausgabe der allegorischen Fabel Boccaccios. – Widmung stark fleckig, einige weitere Blatt mit verblasstem Feuchtigkeitsrand.

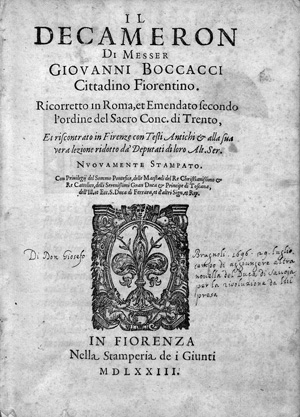

Die "Edizione dei deputati"

Boccaccio, Giovanni. Il Decameron. Ricoretto in Roma, et emendato secondo l'ordine del Sacro Conc. di Trento. Nuovamente stampato. 16 Bl., 578 S., 2 Bl. Mit Holzschnitt-Titelvignette und zahlreichen figürlichen Holzschnitt-Initialen. 20,5 x 15 cm. Pergament d. Z. (etwas fleckig und berieben, mit hs. RTitel). Florenz, Giunta, 1573.

Graesse I, 450f. – Erster Giunta-Druck, der als sogenannte Edizione dei deputati in die Editionsgeschichte der Dekamerone-Ausgaben einging. "Recherchée pour son texte correct, rédigé par des membres de la Crusca" (Graesse). Exemplar der Auflage mit der Lilie als Vignette auf dem Titel, ein Teil der Auflage hat dort ein Boccaccio-Portrait. Der hier nicht vorhandene Teil II enthält die "Annotationi". – Etwas braun-, stock- und fingerfleckig, Vorsätze alt erneuert, letzte Blatt mit geschlossenem Einriss im unteren Bug. Titel mit Besitzeintrag von 1696.

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge