Laserstein, Lotte

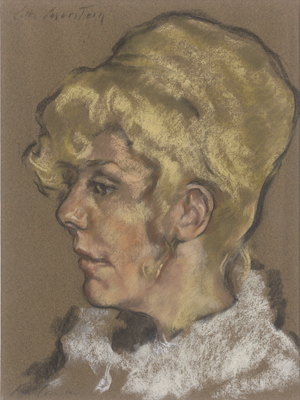

Portrait eines Mädchens im Dreiviertelprofil

Los 8212

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

5.000€ (US$ 5,682)

Portrait eines Mädchens im Dreiviertelprofil

Pastellkreiden auf grauem Velin. 1979.

38,5 x 28,7 cm.

Oben rechts mit Bleistift signiert "Lotte Laserstein" und datiert.

Eindrucksvolles Portrait eines Mädchens mit sommerlichen Hut aus der schwedischen Zeit Lasersteins. Kräftige orange, gelbe und braune Farbnuancen dominieren die Komposition und erzeugen eine belebende und warme Wirkung. Lasersteins Portraits sind von einer unmittelbaren Nähe zu den Dargestellten gekennzeichnet und faszinieren durch ihre stille Melancholie.

Provenienz: Sammlung Lars Vikström, Stockholm

Straßenecke

Pastellkreiden auf grauem Bütten.

30 x 40,1 cm.

Unten links mit Kreide in Schwarz signiert "Lotte Laserstein".

Lotte Laserstein absolvierte 1927 als eine der ersten Frauen ein Studium an der Berliner Kunstakademie. Die Nationalsozialisten erteilten jedoch der "Dreivierteljüdin" Mal- und Ausstellungsverbot und so ging die junge talentierte Künstlerin 1937 ins Exil nach Schweden, wo sie bis zu ihrem Lebensende als Portraitistin und Landschaftsmalerin tätig war.

Provenienz: Sammlung Lars Vikström, Stockholm

Portrait einer Dame

Pastellkreiden auf braungrauem Velin.

38,6 x 28,6 cm (Passepartoutausschnitt).

Oben links mit Kreide in Schwarz signiert "Lotte Laserstein", unten links erneut mit Kreide in Schwarz signiert "Lotte Laserstein".

Vermutlich aus dem Spätwerk Lasersteins. Mit einfühlsamen Blick, das blonde Haar hochgesteckt, die Bluse nur angedeutet, charakterisiert Laserstein die Dame. Ohne besondere Beachtung des Bildgrundes konzentriert sich der Betrachter auf die weichen und eleganten Züge der portraitierten Frau. Lotte Laserstein hatte schon früh nach ihrem Studium Erfolg mit ihren Portraits vor allem junger moderner Frauen in der Weimarer Republik der 1920er Jahre. Später im Exil verdiente sie ihr Geld durch diverse Auftragsarbeiten der schwedischen Oberschicht, das Portrait blieb dabei ihr bevorzugtes Genre.

Provenienz: Sammlung Lars Vikström, Stockholm

Kovali, Kim Petrovich

Marktszene in Ussurijsk

Los 8216

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

2.250€ (US$ 2,557)

Marktszene in Ussurijsk

Öl auf Holz. Wohl 1974.

63 x 77,5 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Rot kyrillisch signiert "K. KOVALI", verso mit Pinsel in Schwarz nochmals kyrillisch signiert "KOVALI", datiert, bezeichnet "Ussurijsk" und mit den Maßangaben, verso auf Klebeetikett von fremder Hand bezeichnet.

Lebendige Marktszene aus Ussurijsk im Süden der russischen Region Primorje in Ostasien. Die Stadt, gegründet als Nikolskoje, liegt im russischen fernen Osten nahe der chinesischen Grenze und des Pazifik und entwickelte sich aufgrund ihrer günstigen Lage an der Route der Transsibirischen Eisenbahn bald zu einem Handelszentrum. Das bunte Treiben hält Kovali in der an ein Cloisonné erinnernden Darstellung mit lockerem, kleinteiligem Pinselduktus und pastosem Farbauftrag in leuchtenden Farben fest. In Ussurisk studierte Kowal 1947-49.

Provenienz: Privatbesitz Berlin (erworben im Kunstsalon der UdSSR, 1980er Jahre)

Hundertwasser, Friedensreich

The occidental

Los 8217

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

4.000€ (US$ 4,545)

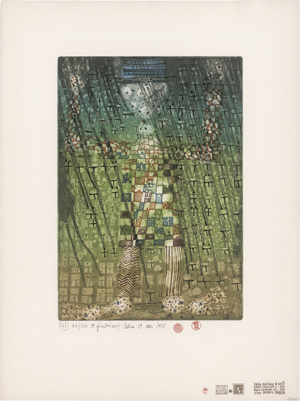

The occidental

Farbradierung und Aquatinta auf Arches-Velin. 1977.

50 x 35 cm (76 x 56,7 cm).

Signiert "Friedensreich", datiert und mit der Werknummer "768", mit drei roten Inkan-Stempeln und drei braunen Stempeln vom Drucker, Verleger und mit der Auflistung der Farbvarianten. Auflage 220 num. Ex.

Koschatzky 71, Fürst HWG 71.

Die mehrfarbige Radierung hier in der grünen Variante von zwei Kupferplatten, gedruckt bei Robert Finger, Wien. Aus einer Gesamtauflage von 238 Exemplaren in zwei unterschiedlichen Farbvarianten in Blau und Grün, verlegt von Gruener Janura AG, Glarus/Schweiz 1978. Das leuchtend farbige Blatt in einem prachtvollen, kräftigen Druck mit dem vollen Rand.

"Bildnis Papenfuß"

Acryl auf Leinwand. 1975.

65 x 54 cm.

Unten mittig mit Filzstift in Schwarz signiert "O. Alt" und datiert, verso auf dem Keilrahmen nochmals signiert "Otmar Alt", datiert, betitelt und bezeichnet "Berlin".

Otmar Alts Bilder sind bunt und appellieren in erster Linie an die Vorstellungskraft und Phantasie des interessierten Betrachters. Subtil ausgearbeitet und mit einem feinen, ornamenthaften Oberflächenmuster versehen, dominiert in „Bildnis Papenfuß“ eine leuchtend orange Farbfläche, auf der puzzleteilähnliche, scharf voneinander abgegrenzte Formen unterschiedlichster Farbigkeit und Musterung emporwachsen. Von Abstraktion und Informel beeinflusst, setzt Alt in seinen Gemälden auf die Kraft der Farbe, die er mit einem einfachen Formenvokabular aus amorphen oder tiermythologischen Körpern kombiniert und so eine dekorative, oftmals märchenhafte Formelhaftigkeit kreiert.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

"Kleiner Bär I"

Acryl auf Leinwand. 1971.

38,3 x 44,5 cm.

Unten links mit Filzstift in Schwarz signiert "O. Alt" und datiert, verso auf dem Keilrahmen nochmals signiert "Otmar Alt", datiert, betitelt und bezeichnet "Berlin".

Märchenhaft verspielt, in der ihm typischen Bildsprache vom Anfang der 1970er Jahre, setzt der vielseitige deutsche Gegenwartskünstler Otmar Alt verschiedene bunt gemusterte oder farblich homogene Formen aneinander oder schwebend in den blau gewolkten Umraum. "Kleiner Bär I" heißt der erzählerische Titel, der den einzigen Hinweis auf eine mögliche Interpretation gibt, die sonst allein dem Betrachter überlassen bleibt.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

"Kleiner Bär II"

Acryl auf Leinwand. 1971.

38,5 x 44,2 cm.

Unten links mit Filzstift in Schwarz signiert "O. Alt" und datiert, verso auf dem Keilrahmen nochmals signiert "Otmar Alt", datiert, betitelt und bezeichnet "Berlin".

Spiegelverkehrt, aber entlang der äußeren Umrisse sonst formengleich, schafft Otmar Alt mit "Kleiner Bär II" eine zweite Version und gleichsam ein Pendant zur vorangegangenen Arbeit "Kleiner Bär I" (vgl. Los 8220).

Provenienz: Privatbesitz Berlin

nach. Marilyn Monroe

10 Farbserigraphien auf festem glatten Velin. 1967/70.

90,8 x 90,8 cm.

Vgl. Feldman/Schellmann 30.

Aus der nach 1970 erschienenen Folge von Nachdrucken von "Marilyn Monroe" in teils leicht abweichenden Farbkombinationen (s. Feldman/Schellmann S. 134). Herausgegeben von Sunday B. Morning, verso mit deren Stempel sowie mit dem Stempel "fill in your own signature" in Blau. Prachtvolle, farbfrische Drucke der formatfüllenden Darstellungen.

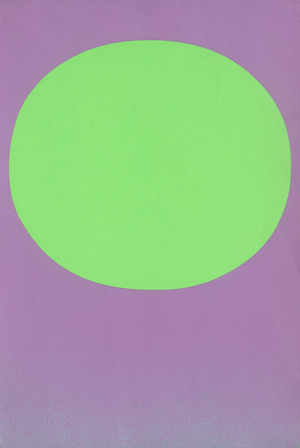

Modulation

4 Farbsiebdrucke auf festem Velin. Lose in Orig.-Halbleinenmappe. 1969.

48 x 32 cm.

Alle verso signiert "Geiger". Auflage 150 num. Ex.

Geiger WVG 125/3, 5, 7 und 8, jeweils A (von B).

Die Mappe mit insgesamt zehn Serigraphien erschien anlässlich der neu gegründeten edition X des Verlags Gernot von Pape, München, in Zusammenarbeit mit der Galerie Wilbrand, Köln, herausgegeben von Fred Jahn, München, in einer Gesamtauflage von 515 Exemplaren, von denen 165 signiert und numeriert wurden. Gedruckt bei Laube, München. Prachtvolle Drucke der formatfüllenden Darstellungen.

Ohne Titel

Siebdruck auf Plexiglas. Um 1968.

45,9 x 40,8 x 10,5 cm.

Geiger S. 220.

Raumobjekt mit Vorderansicht in Rot-Blau und Rückansicht in Blau-Gelb. Geiger notiert keine Auflagenhöhe, nur insgesamt fünf nachträglich signierte Objekte. Charakteristisch für seine Arbeiten sind kräftige, kontrastreiche Farben, die durch vereinfachte geometrische Formen im Mittelpunkt stehen sollen.

"Rotation No. 70"

Mischtechnik auf Schoellershammer-Malkarton. 1969.

72 x 50,3 cm.

Verso oben rechts mit Bleistift signiert "Robert Rotar", datiert und betitelt.

Robert Rotar, eigentlich Holger Skiebe, war nach seiner Ausbildung an der Kölner Werkschule tätig als Maler, Objektkünstler und Fotograf. Seit Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit in den 1950er Jahren wurde die in sich rotierende dynamische Spirale, mit der er sich vielfach geistig auseinandersetzte, zu Rotars bedeutendem Markenzeichen. Sie stellte für ihn die Allegorie des Unendlichen und Urewigen dar, die Verkörperung von Raum und Zeit. Die Arbeit ist im Archiv des Künstlers verzeichnet und wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis von Dr. Ingrid Skiebe, Düsseldorf, aufgenommen.

Sphere

Airbrush auf Gaze und Karton- oder Hartfaserplatte in Orig.-Objektkasten. 1972.

46 x 40,3 x 4,8 cm.

Verso mit Pinsel in Schwarz signiert "Schawinsky", datiert und bezeichnet "Sp", in Blau "355".

Einander überschneidende, zueinander versetzte Kreisformen schimmern in nuancierten Farbverläufen. Die mehrschichtige geometrische Komposition kombiniert halbtransparente und opake Farbflächen, die eine dynamische Räumlichkeit entstehen lassen. Aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln ergeben sich variierende Raumwirkungen, die der Arbeit einen prozesshaften Charakter verleihen. Schawinsky wurde vor allem für seine Arbeit am Bauhaus bekannt, wo er u.a. bei Paul Klee, Oskar Schlemmer und Wassily Kandinsky studierte. Josef Albers lud ihn 1936 ans Black Mountain College (NC) ein, und hier entwickelte er sein Konzept experimenteller "Stage Studies" fort. Die Reihe der "Spheres" begann er seit den 1960er Jahren, während seines Aufenthaltes in New York.

Provenienz: Kunsthaus Stuttgart

Privatbesitz Berlin

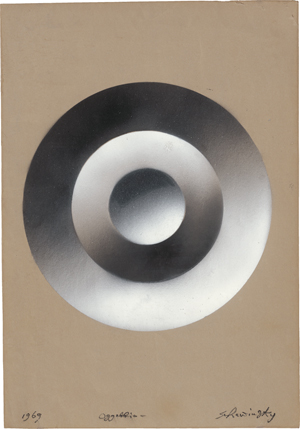

"Oggebbio"

Kreide in Schwarz und Weiß auf braunem Velinkarton. 1969.

81 x 56,5 cm.

Unten rechts mit Kreide in Schwarz signiert "Schawinsky", links datiert und mittig betitelt.

Alexander Victor Schawinsky, genannt Xanti, absolvierte bis 1923 eine Ausbildung im Architekturbüro von Theodor Merrill in Köln und studierte später am Staatlichen Bauhaus Weimar. Auch nach seiner Emigration über die Schweiz nach Italien und später nach New York blieb er mit vielen Bauhäuslern in Kontakt. Am Black Mountain College entstand das "Spectodrama", eine frühe Form des Happenings und der Performancekunst als abstrakte Theaterform, in der die elementaren Bühnenmittel Licht, Raum und Bewegung unabhängig zum Einsatz kommen und in multimedialen Szenen analysiert werden. Nach seiner Rückkehr nach Europa 1961 gestaltete er das Bühnen- und Kostümbild für Prokofjews Ballett "Die steinerne Blume" am Stadttheater Basel und baute sich ein Haus in Oggebbio am Lago Maggiore, wo wohl auch unser Blatt entstand. Der mehrschichtige Aufbau des vereinfachten geometrischen Motivs steht hier sinnbildlich für die räumliche Darstellung dynamischer Geometrie.

Provenienz: Privatbesitz Blida Heynold von Graefe, Murnau (direkt vom Künstler erhalten; seitdem in Familienbesitz)

Gestering, Hanns Joachim

Jeanne endgültig liegend

Los 8231

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

1.875€ (US$ 2,131)

Jeanne endgültig liegend

Öl auf Hartfaser. 1977/78.

37,5 x 125 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Türkis signiert "Gestering" und datiert "1977", verso mit Faserschreiber in Schwarz nochmals signiert "H.J. Gestering" sowie datiert und mit Materialangaben.

Wie von Spiegelscherben zersplittert erscheint die liegende, endgültig besiegte Jeanne d'Arc. Ihr Leib ist fragmentiert, zerstört, die Beine zerfallen bereits zu knöchernen Überresten, während nicht nur die schwellende Hüfte inmitten der zerschellten Rüstung, sondern auch das blühende Gesicht mit den wie im Schlaf geöffneten roten Lippen phantastisch lebendig erscheint. Entgegen der Legende findet die Jungfrau von Orléans bei Gestering ihr Ende nicht auf dem Scheiterhaufen, sondern auf einem futuristischen, hypermodernen Schlachtfeld, dessen von Gestein und Knochen bedeckte Ebene der Künstler in feinsinnig abgestuftem Kolorit ebenso hyperrealistisch gestaltet wie den liegenden Frauenkörper, "eine futuristische Vision? nach dem großen GAU?" (G. W. Edelmann, Hanns Joachim Gestering. Gemälde und Graphik, Ausst.-Kat. Bürgerhaus Höchst/Odenwald 1982, S. 7). Verso dokumentiert Gestering akribisch die verwendeten, in altmeisterlicher Technik schichtweise variierenden Malmaterialien, das Format wie bei alten Altarprädellen oder Supraporten.

Provenienz: Sammlung G. W. Edelmann, Frankfurt/Main

Privatbesitz Hessen

Ausstellung: Hanns Joachim Gestering. Gemälde und Graphik, Bürgerhaus Höchst/Odenwald 1982, Kat.-Nr. 38 (Umschlagabbildung)

"Selbst mit Narrentrichter"

Öl auf Hartfaser. 1989/90.

50 x 60 cm.

Verso mit Bleistift signiert "Joe Hackbarth" und datiert sowie betitelt.

Malsburg 1017.

In den 1980er Jahren widmete sich Joe Hackbarth der Perfektion des Trompe-l’œil. Am Ende dieser Schaffensphase entstand das Gemälde "Selbst mit Narrentrichter", umgesetzt in altmeisterlicher Technik und ebenso reduziertem wie prachtvollem Farbklang von Grün, Rot und Gold.

Provenienz: Privatbesitz Hessen

Agitato

Öl auf Hartfaser. 1983.

53 x 39 cm.

Die Künstlerin bezeichnete ihren Stil selbst als "Irrealismus". Ein charakteristisches fahles Licht erhellt die surreale, gespenstische Szenerie. "In einem Zeitraum von zehn Jahren ist es Aliute Mecys gelungen, ein ganz eigenständiges, in sich geschlossenes Werk von poetischer Einbildungskraft und symbolischer Transparenz zu schaffen, ein Werk, das sich in die vielschichtige Tradition des Symbolismus einreiht und zugleich als Spiegelbild einer verkehrten Welt verstanden werden kann." (Gerd-Wolfgang Essen, in: Aliute Mecys. Gemälde, Galerie in Flottbek, Hamburg 1990, o.S.).

Ausstellung: Aliute Mecys, Gemälde, Galerie in Flottbek, Hamburg 1990 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort typographisch bezeichnet, datiert und betitelt)

Stilleben

Öl auf Hartfaser. 1984.

45 x 45 cm.

Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert "MEČYS" und datiert.

Vanitas-Stilleben mit vielschichtigen Bezügen und Facetten: Neben dem Schädel liegt geisterhaft eine leere Maske, daneben blickt aus dem kleinen, zerbrochenen Spiegel das fragmentierte Abbild der Künstlerin selbst uns entgegen, während die Pinsel weiter hinten auf den kreativen und malerischen Prozess verweisen. In fast hyperrealistischer Akkuratesse gestaltet Mecys die stillebenhafte Szenerie vor einem tiefdunklen Hintergrund. "Das Thema Abschied durchzieht die Bildwelt von Aliute Mecys wie ein Leitmotiv. (...) Ein häufig wiederkehrendes Stilmittel der Malerin ist das Bild im Bild, nicht als fremdes Bildzitat, sondern um den gleitenden Übergang zwischen der Realität und der Welt des Scheins deutlich zu machen. Es ist gleichsam ein Wechselspiel: einerseits wird die Realität ins Bild gebannt, andererseits tritt eine im Bild erscheinende Gestalt oftmals aus diesem hervor, als suche sie sich zu befreien" (Gerd-Wolfgang Essen, in: Aliute Mecys. Gemälde, Galerie in Flottbek, Hamburg 1990, o.S.).

Ausstellung: Aliute Mecys, Gemälde, Galerie in Flottbek, Hamburg 1990 (mit farb. Abb., mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort typographisch bezeichnet, datiert und betitelt)

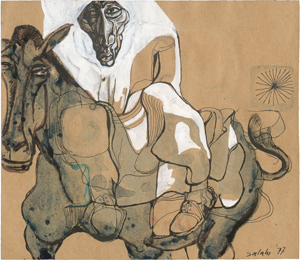

Ohne Titel

Tempera, Feder und Pinsel in Schwarz auf braunem festen Tonpapier. 1977.

17 x 19,8 cm.

Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert "Salahi" und datiert.

El-Salahi ist einer der berühmtesten modernen Künstler des Sudan und ein angesehenes Mitglied der Khartum-Schule, die 1961 von einer Gruppe von Künstlern gegründet wurde mit dem Ziel, ein neues visuelles Vokabular für eine unabhängige Nation zu entwickeln. Diese Schule, eine sudanesische Ausprägung der afrikanischen Moderne und der panarabischen Hurufiyya-Bewegung, verbindet traditionelle Formen der arabischen Kalligraphie mit moderner Malerei. Anlässlich seiner Ausstellung in der Tate Modern im Jahr 2013 wurde El-Salahis Werk als neue sudanesische visuelle Ausdrucksform charakterisiert, die aus seiner innovativen Integration von islamischer, arabischer, afrikanischer und westlicher Kunst entstand. Die vorliegende Zeichnung schuf der Künstler wohl während seiner Zeit in Doha, Katar, nach 1976. Die Töne Schwarz, Weiß und Ocker, durchsetzt von zarten farbigen Akzenten, dominieren die Zeichnung und sind charakteristisch für El-Salahis Schaffen dieser Jahre. Zeichenhafte und abstrakte Formen verbinden sich mit der ausdrucksstarken figürlichen Darstellung. Seine Werke sind in Sammlungen wie der Tate Modern, dem Museum of Modern Art, dem Guggenheim Museum Abu Dhabi und der Schardscha Art Foundation vertreten.

Provenienz: Privatbesitz Hessen

"Chiemgau-Legende VIII"

Objektkasten mit Lederriemen, Haar, Eisenkette und Filz. 1973.

98,3 x 47,3 x 6,5 cm (Kasten).

Unten mittig im Steg mit Filzstift in Schwarz signiert "Dahmen", verso mit Filzstift in Schwarz signiert "K. F. Dahmen", datiert und betitelt.

Weber 038.73-K 200.

Dahmen gilt heute als einer der frühesten und bedeutendsten Vertreter des Informel in Deutschland. 1967, als Dahmen eine Professur an der Akademie der bildenden Künste in München übernahm, ließ er sich im Chiemgau nieder. Inspiriert von der Landschaft und Natur des Chiemgauer Alpenlandes, schuf er zahlreiche Objektkästen und Polsterbilder. Darin integrierte er verschiedene Fundstücke, u.a. bäuerliche Geräte und Werkzeuge, die er auf seinen Spaziergängen entdeckte, und in einen neuen Zusammenhang stellte.

Provenienz: Privatbesitz Schweiz

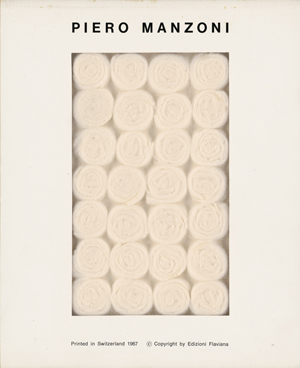

Batuffoli di ovatta

Multiple. 28 Spiralen aus Watte, montiert in Kartonhülle mit transparenter Kunststofffolie. Lose in Orig.-Folienhülle mit Beiblatt in Orig.-Kartonumschlag. 1961.

15 x 9 cm (21,2 x 18,3 cm, Umschlag).

Herausgegeben als Minimultiple in unbekannter Auflage, erschienen bei Edizioni Flaviana, Lugano 1967. Anhand von 28 Wattespiralen stellt Manzoni unter Beweis, dass jedes Material zu Kunst und Unfarbiges zu einem "Achrome" werden kann. Beinahe die Hälfte seines Œuvres gehört der Werkgruppe der achromen Bilder an. Sie stehen neben ihrer Unfarbigkeit für eine direkte, unvermittelte Materialität. Während seines gesamten konzeptionellen Schaffens dekonstruierte Piero Manzoni die Konventionen der Kunstwelt in multimedialen Werken. Neben der Möglichkeit, ungefärbte Rohstoffe wie Watte, Wolle oder Glasfaser künstlerisch zu erkunden, ließ Manzoni in der Verarbeitung dieser Materialien alle Eigenschaften der Malerei hinter sich und arbeitete sich von der Zweidimensionalität in die Dreidimensionalität vor. Beigegeben: Ein weiteres Minimultiple von Ugo la Pietra, Glasobjekt, erschienen bei Edizioni Flaviana, Lugano 1967.

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge